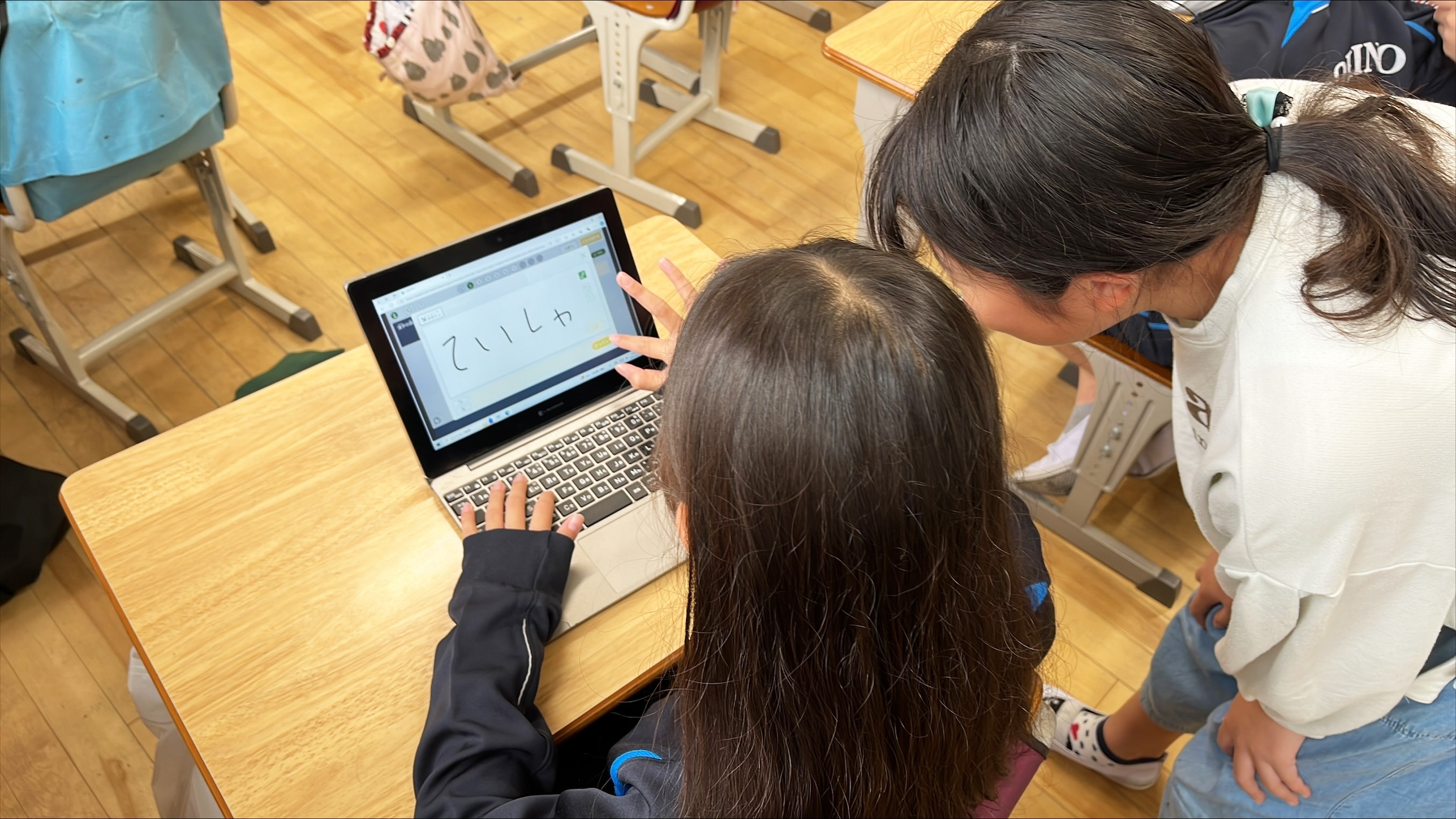

自由進度学習や理科の探究学習で、知識の定着度確認として活用。児童の自信にもつながる

(茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校)

つくば市立みどりの学園義務教育学校では、デジタル教材を使った新しい学習方法を研究する中で、CBTタワーを取り入れた学習スタイルの構築にも取り組んできました。自由進度学習の取り組みも進む中で、CBTタワーが基礎知識部分を補完する存在になっており、子どもたちの学習に対する自信やモチベーションにもつながることもあるとのこと。今回は、CBTタワーを活用されている大山翔先生(理科担当、5年担任)にお話をうかがいました。

テスト前に取り組ませることで

「できた!」の自信につなげる

―大山先生は、普段CBTタワーをどのような場面で使っていらっしゃいますか?

大山先生:テスト前、プレテスト的に自分のやったことを再確認させる形で取り組ませることが多いです。また、本校は自由進度学習にも取り組んでいるため、その中で空いた時間があったり、次の課題に進むには中途半端に時間があまってしまったりする子たちに取り組ませることも多いですね。

私は理科担当のため理科のCBTタワーをメインで使っていますが、問題数が多すぎないので隙間時間に使うにはちょうどよいですし、難易度も適切で、子どもも取り組みやすいデジタル教材だと思っています。CBTタワーに取り組んだ上で、同じ光文さんが作った紙のテストを解くという流れは、別の会社さんの教材を使うより、学習内容が連携しているという点で子どもにとってとてもメリットがあります。

CBTタワーを使わなくてもテストで90〜100点を取れる子たちがいる一方で、何も準備しないでテストに臨むと、20点とか30点とかになってしまう子たちもいるんですよね。

そういった子どもたちが、CBTタワーのあとに光文さんのテストを解いて点数が上がることで、学習に対しても主体的になれるというか、点数が取れることで自信がついて、「自分もやればできるんだ!」と感じてくれるようになります。

そして、テストで点数が取れること以上に、そういった「できた!」「わかった!」という感覚が生まれることがとても大事かなと。「CBTタワーをやったからテストで点数を取れるようになったんだ!」といった感覚を積み重ねていくことが、次の学びを主体的に、モチベーション高く進めていくことにつながっていくと思います。

―自由進度学習のほか、探究学習にも積極的の取り組まれている学校とお聞きしましたが、探究学習を組み立てるにあたっては、CBTタワーをどのように位置づけて活用していらっしゃるのですか?

大山先生:主に理科の探究学習において、習得・活用・探究という流れの中で、習得具合を確認するものとして利用しています。知識の定着があって初めて、気になる点や自分なりの課題を発見することにつながっていくので、CBT タワーで基礎基本の定着を確認した上で次に進んでいくのは大事なことです。探究学習だからといって、児童がやりたいことをやるだけの学習にはならないよう、CBTタワーをうまく組み込んでいます。

子どもも先生も使いやすい画面、

教科書準拠ならではの安心感も

―実際に使ってみて、「CBTタワーのここがいいな」というポイントはありますか?

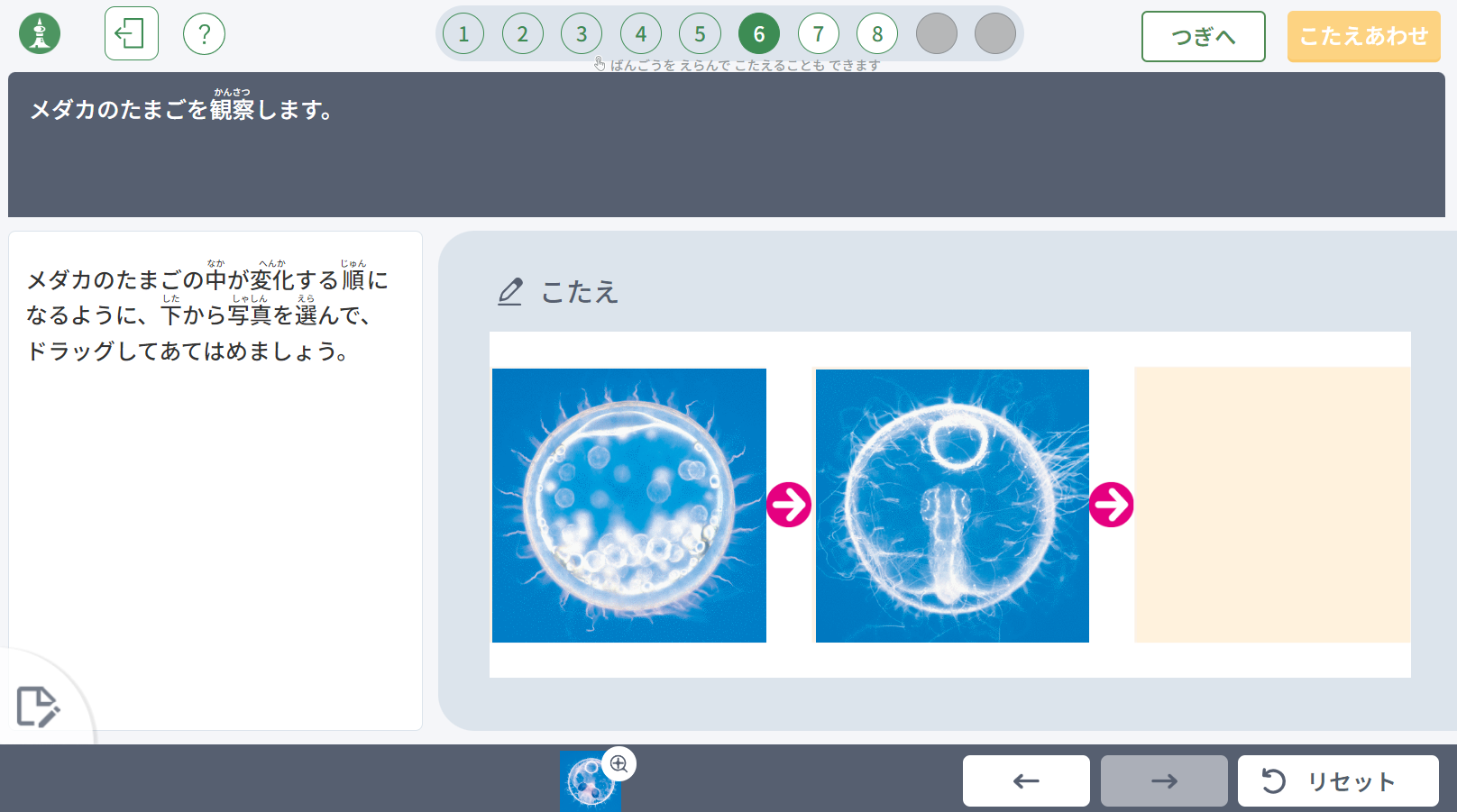

大山先生:私は理科担当なのですが、写真が綺麗なのがうれしいです!メダカの卵など、紙だとあの色合いは出せないですよね。紙のプリントやワークブックだと、どうしても色がくすんでしまいますが、CBTタワーだと実際に近いイメージにふれながら取り組めるのでとてもいいと思います。

また、教科書準拠なので、教科書と同じような写真が使われている点もいいですね。例えば、メダカの単元などは、教科書によって使っている写真が異なるわけですが、CBTタワーであれば教科書と同じようなメダカの写真が掲載されていますよね。細かいところですが、そういった点がしっかりしているからこその安心感があります。

―気づいていただきありがとうございます。写真はこだわって、解説にも使用しております。

大山先生:印刷して使うプリントの問題は、答えはあっても解説がついていることは基本的にないですが、その一方CBTタワーは、1問ごとに解説がついていて、フルカラーだし、文字も大きくて読みやすいですよね。子どもが自分で勉強を進められるのがよいと思います。

児童が朝取り組んでいるのを見ていると、算数の問題で解説を見ている子が多い印象です。算数は、思考の過程があって解けるものが多いので、解説を読むことでより理解が深まることがあると思います。

―先生側の操作感についてはどうでしょうか?CBTタワーを使うことで業務負担が減った感覚などはありますでしょうか。

大山先生:特に複雑な操作はないので、私以外の先生方もスムーズに使えている印象です。ハードルは高くなく、すぐ使い慣れましたね。

特に自動採点によって我々の負担はかなり減ったと思います。例えばCBTタワーの1回分がプリント1枚だとして、それをクラスの33人分丸付け…となってくると、かなり大変ですが、そこが自動化されるわけなので…。

また、これまでだったら、子どもたちが取り組んだ紙のプリントやノートを回収して、誰が出したのか出してないのかを確認して…というのをやっていましたが、CBTタワーであれば、教師用画面で児童の解答状況が一覧で可視化されますよね。そこを見て、解くのが止まってしまっている子に声をかけたりフォローしたりしやすくなった気がします。

―先生方の校務負担軽減のお役にも立てているようでうれしい限りです。今後もぜひご活用いただけると幸いです!